首页 > 新闻 > 书坛快报 / 正文

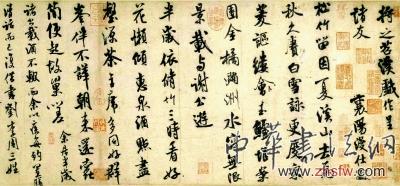

北宋《苕溪诗帖》(局部)(行书)米芾

1963年4月中旬的一天,是文物界值得纪念的日子。一位东北年轻人跨进北京荣宝斋,把一包残缺不整的“破烂”书画放在柜台上。于是,一个奇迹诞生了,工作人员在这堆破烂中发现了数件国宝级书画,煌煌巨制,其中就包括已经被撕裂的北宋米芾《苕溪诗帖》!

米芾狷狂怪癖的异秉与天纵超迈的才情,成为华夏艺术史中诉说不尽的神话。宋史中记载了他第一次见宋徽宗时的故事:“米元章初见徽宗,命书《周官》篇于御屏。书毕,掷笔于地,大言曰:‘一洗二王恶札,照耀皇宋万古。’徽宗潜立于屏风后闻之,不觉步出纵观。”如此清狂自负、恃才傲物的姿态,翻遍中华历史恐怕也找不出几个人来。他无心仕途,痴迷书画,同时代就有人对他的片纸残笺顶礼膜拜。南宋以来的著名汇帖中,刻其法书居多,流播之广泛,影响之深远,后世无人可与比肩。

《苕溪诗帖》是米芾传世墨迹中的无上妙品。该帖为元祐戊辰三年(公元1088年)8月8日用澄心堂素笺写成,米芾时年38岁,抄录其自作五言律诗6首。时应湖州太守所邀,即将启程,此卷是与苏州诸友的赠别之作,是他纵游常州、无锡、宜兴等地的感怀。米芾自诩:“善书者只有一笔,我独有四面。”所以,一股爽健豪迈、洒脱不拘的情怀一旦宣泄开去,一个个灵巧多变的汉字精灵便在纸上跳荡起来,通篇如玉树临风,摇曳生情,长短、轻重、仰偃诡谲莫辨,各具姿态,千百年来的看客在叹服之余,都有八面生姿、沉着痛快的感慨。宋朝的孙觌说它超轶绝尘,不践陈迹,每出新意于法度之中,而绝出笔墨畦径之外,真一代之奇迹也。

米芾似乎预见到自己的书法“必传千古无疑”。身后的忠实追随者也始终冲不破米氏创下的森严壁垒,烟水空濛的江南摇曳着米家书画的大梦。首先得到这个字卷的是宋高宗赵构,偏安一隅的皇帝把它秘藏内府,并召米芾之子米友仁题跋。元朝时,为大书法家鲜于枢所得,鲜氏书风于此也参透了几分消息。明朝李东阳用玉箸篆为此卷题了“米南宫诗翰”五字引首,并在拖尾作跋语,言辞恳切地希望藏家陆全卿能够世代相传,子孙永宝。后来,辗转流传,最终入藏清廷内府,乾隆皇帝将此帖编入《石渠宝笈初编》,时常作为枕中之秘。伪满政府成立后,此卷随末代皇帝溥仪北上长春,1945年溥仪逃出伪满行宫之后,《苕溪诗帖》下落不明。

历史终究给了《苕溪诗帖》重见天日的机会。当人们在破纸堆中与它相遇的时刻,这件流传了800余年的灵物已经面目全非:李东阳玉箸篆引首早已不知所终,前后隔水与书心揉搓严重,更为触目惊心的是全卷总计残缺十字,成为永远难以弥补的缺憾。幸好故宫有延光室珂罗版影印本留存,重新装裱时临摹补全了这十个字,虽非全璧,也差可乱真,不是极为高明的看客是分辨不出来的。

后来,人们想到了那位送画到荣宝斋的年轻人,却未从寻到,在他的身后隐藏着什么故事,也不得而知,历史总是要给人留些许遗憾……(薛峰)

- 上一篇:首师大书法院举行师生作品展

- 下一篇:沈鹏书法艺术学校在天水一中学挂牌

猜你喜欢

- 2015-03-13 中国书画辨伪概述

- 2015-03-13 《瀛山图》考辨 20

- 2015-03-13 鉴赏:米芾鉴评未必可靠

- 2015-03-13 红楼梦中人 贾家的疯狂收藏

- 2015-02-13 米芾书法公园跻身国家4A级景区

- 2014-12-30 提笔意在天下,胸中自有乾坤

- 2014-07-31 从风樯阵马到遒润尔雅——论米芾与吴琚的书法特点

- 2014-06-05 劫后余生的宋徽宗“御笔画”

- 2014-02-22 中华情•中国梦中秋美术书法作品展演在厦门举行

- 2014-02-09 米芾故里湖北襄阳被授予中国书法名城

- 搜索

-

- 11-16《CCCPA全国少儿书画艺术等级评定简章》发布 2017春季开始报名了

- 09-302016第九届(国际)青少年儿童书画交流大赛火热征稿中(图)

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 16179℃周志高执掌《中国书法》大印

- 11964℃免费赠阅《炎 黄 书 画 报》

- 11046℃刘荣升书法作品选登

- 10139℃中国榜书名家精品展揭晓

- 9846℃中日当代书法大展开幕

- 9781℃韩国直指书法大赛圆满落幕(附获奖名单)

- 9072℃首届中国榜书大赛获得名次暨优秀作品名单

- 8841℃丘程光将在大连举行书法展

- 8647℃中国天津/新加坡书法交流展

- 8192℃ 第二届国际榜书大赛暨中国榜书艺术大论坛揭晓

- 01-05福州:俏笔迎春 助学公益

- 12-19中国书法家协会第七届主席团及理事名单

- 06-10书法家吕庆宜在福师大美院开展艺术讲座

- 04-18全国第二届手卷书法作品展获奖入展公示名单

- 04-13《中国书法报》创刊并面世

- 04-13辽报集团注资合作 中国书法报社在京揭牌

- 04-13《中国书法报》创刊:立足于民族文化传统 引领书坛

- 03-25福建省老艺协书法委员会在省老干局召开会议

- 10-10首届福建民间文艺“山茶花”奖揭晓 陈友荣获奖

- 04-25世界榜书联合会中国中原创作中心成立

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)