首页 > 新闻 > 热点透析 / 正文

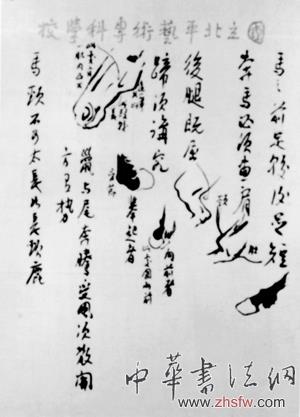

徐悲鸿给刘勃舒(时年12岁)的信

没有徐悲鸿就没有刘勃舒

刘勃舒与徐悲鸿的故事,已经成为20世纪中国画坛上的经典传奇。

1947年,12岁的刘勃舒在家乡的中华书局看见两册线装本画集,封面是徐悲鸿的水墨奔马,栩栩如生,气势凌云。刘勃舒爱不释手,流连忘返,但苦于囊中羞涩,遂每日去书店临摹这件作品。后来他以初生牛犊不怕虎的劲头给徐悲鸿写了信,寄上自己画的马。徐悲鸿对这个未曾谋面的孩子非常看重,回信给他希望他到北平学习:“勃舒小弟弟,你的信及作品使我感动。我的学生很多,乃又在千里之外得一颖异之小学生,真是喜出望外……不必学我,真马较我所画之马,更可师法也……须立志成为世界第一流美术家,勿沾沾自喜渺小成就……”又在刘勃舒的马作上题词:有美好远景。之后,徐悲鸿不断写信指导刘勃舒:“学画最好以造化为师”,“务其扼要,不尚琐细”。

1950年,15岁的刘勃舒被中央美院破格录取,成为徐悲鸿的关门弟子。

“徐先生让我走上艺术的正路,他对基本功的重视,他的忧患意识,让我受益匪浅。”

1955年,刘勃舒于中央美院绘画系研究生毕业,留校任教,之后的岁月里,又在中国美术界多个重要机构任职,近70年艺涯见证了中国美术史的发展脉络;画界自然会有一些人有了文人相轻的心理:刘勃舒就是运气好,没有徐悲鸿也就没有他。

“没有徐悲鸿先生就没有我——没错,他对我的思想、艺术的锻炼,太重要了。徐先生对素描要求很高,告诉我们,不画1000张以上的素描,别想把画画好。”

上了中央美院后,刘勃舒每周带作业到徐家,徐悲鸿一一评点,好的发扬,不好的改正;他要求刘勃舒画3000张速写,还要保留一定的时间用来默写,在素描、写生上下的苦工,也让刘勃舒的绘画题材有所拓展——风景、人物、寺庙……徐悲鸿严谨的艺术态度、诲人不倦的学风,让刘至今受益。

其中就有关涉重大的题目——写生。刘勃舒到牧场养马,观察马,与马的解剖结构了然于胸。刘勃舒说,他在中央美院求学时,北京三四环外面就有马场,有时出门跟着马,看它肌肉的变化、琢磨它运动的规律,“不知不觉也跟到城外去了”。“文革前我们去农场改造,我拿着行李从招待所搬到马棚去住,别人都说我疯了,我是想去看马。”他去伊犁,夜里在草原上走,没有看到马,当地人说“马都在山上呢”。“那种天然的野性,样子真好看。”刘勃舒说起汗血马、蒙古马,种类、特点,如数家珍。

在中央美院当老师时,他教创作,和同学一起访贫问苦,晚上讲评。“同学说感想:老乡对我们太好了……除了这个就说不出别的,没法说没法画,这就不行,这样画不出来。”于是他引导学生观察人物脸部以外的表情:一个斗地主的场景,很多群众的背影,“没有脸,但背在身后的手是有动作和表情的。”他多年参与策划组织活动,特别是在1985年之后,配合李可染先生主持中国画研究院的工作,组织三次全国各画院参与的中国画研讨会、“三峡刻石”大型艺术工程、88国际水墨画大展……大量工作压缩了他的创作时间,“但你得辩证来看——通过这些工作了解人、观察人,没有什么坏处吧。”

如今他仍致力于观察和研究。国外友人知其所好,给他寄来有关马的画报、影集,让他发现马在跨栏时的特殊动作;看电视赛马节目,旁人看的是激烈的竞争,他却忙不迭按下暂停键,画小稿子,记忆马奔跑时候的运动规律。

- 上一篇:国庆在家out了 博物馆里度大假

- 下一篇:颜真卿《争座位帖》:意不在字 天真罄露

猜你喜欢

- 2015-03-18 以爱之名——台湾漫画家萧言中新作暖人心

- 2015-03-17 北京画院画家小幅作品展举办

- 2015-03-17 书画家启功逝世10周年作品展在京开幕

- 2015-03-17 继往开来——2015中国版画家邀请展

- 2015-03-17 书画家启功逝世10周年作品展在京开幕

- 2015-03-16 “濠江艺韵--中国实力派画家八人展”即将亮相澳门

- 2015-03-15 齐白石艺术身份引争议 为中国拍卖业晴雨表

- 2015-03-15 女性画家拍卖成绩为何如此羞答答

- 2015-03-15 百位书画家企业家在京研讨中国书画产权交易模式

- 2015-03-15 华裔油画家李自健“人性与爱”主题油画展

- 搜索

-

- 05-12关于中国书法家协会入会申报的声明

- 02-252016墨淘网当代书画作品微信拍卖会拍品征集四月底截止

- 04-28行云流水 指到书成——记指书书法家方庆云

- 04-13《中国书法报》创刊并将公开发行

- 04-13书法家方庆云:闽海翰墨公益心

- 04-03“星星点灯,艺术助学——关爱自闭症儿童”捐赠仪式在福州隆重举行

- 03-15李克强:中国完全可以守住不发生系统性、区域性金融风险

- 03-15云南省委副书记仇和涉嫌严重违纪违法接受组织调查

- 03-15众明星出席济南慈善拍卖活动

- 03-15国防部:缅军机再越境将坚决应对 缅方承诺追责

- 34892℃中国书法家协会简介

- 25479℃中国书法家协会领导名单

- 22599℃中国书法家协会会员名单

- 19916℃中国书法家协会五个专业委员会名单

- 18569℃林岫当选为主席 北京书协新一届理事产生

- 15460℃首届“杏花村汾酒集团杯”全国电视书法大赛决赛获奖名单

- 14861℃首届电视书法大赛大赛介绍

- 11614℃中国书协召开“兰亭奖”工作会议

- 7815℃中国书协2003年工作设想

- 6801℃第二届全国电视书法大赛征稿启事

- 04-28行云流水 指到书成——记指书书法家方庆云

- 04-13《中国书法报》创刊并将公开发行

- 04-03“星星点灯,艺术助学——关爱自闭症儿童”捐赠仪式在福州隆重举行

- 05-30《国际少儿书画作品集》5月底正式出版

- 03-11李延声委员:可对高考时用毛笔写作文的学生加分

- 02-25书法是传统文化还得继承

- 02-25聚焦大运村 “中国风”成为学习热门

- 02-25艺术收藏再发新枝 中国书法市场正稳步上升

- 11-25多少钱一“尺”?中国书画领域的通病

- 11-25韩剧穿帮将隋炀帝身后屏风设为毛泽东诗词

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)