首页 > 新闻 > 热点透析 / 正文

为庆祝中法建交50周年,法国五座知名博物馆首次联袂亮相中国国家博物馆,带来拉·图尔、弗拉戈纳尔、雷诺阿、毕加索、费尔南·莱热、苏拉热等8位大师的10幅极具代表性的法国绘画杰作。作品涵盖了法国从16至20世纪的重要艺术成就,以独特的方式体现了各时代艺术思潮的不同侧面。

展览围绕五座博物馆而设计成五个单元,使观众在欣赏这些从未到访中国的法国名家名作的同时,近距离感受五家法国著名博物馆的独特风采。

这也是第九届“中法文化之春”艺术节的开幕展览。

本次展览将使中国观众有机会近距离欣赏并深入了解一些世界艺术名作,而这些作品已然成为它们所在博物馆的“标志”。这里的每件作品都代表着一个时代,或是对法国文化来说具有标志意义的一个流派。每件作品都承载着一个,甚至多个故事,这其中关乎作品本身、作者自身,以及作者希冀借由作品所传递的各种信息。尽管展览中的每件作品看似相对独立,但若将所有作品集合起来便可堪称一部缩略的“法国艺术史”,使观众得以重温其从文艺复兴到第二次世界大战后期的独特艺术面貌。

展览中法国国王弗朗索瓦一世和路易十四的画像,带我们回溯了法国艺术收藏的起源,慷慨赞助艺术的两位国王相视而立,彰显出国家在保护和促进艺术发展方面所扮演的重要角色。

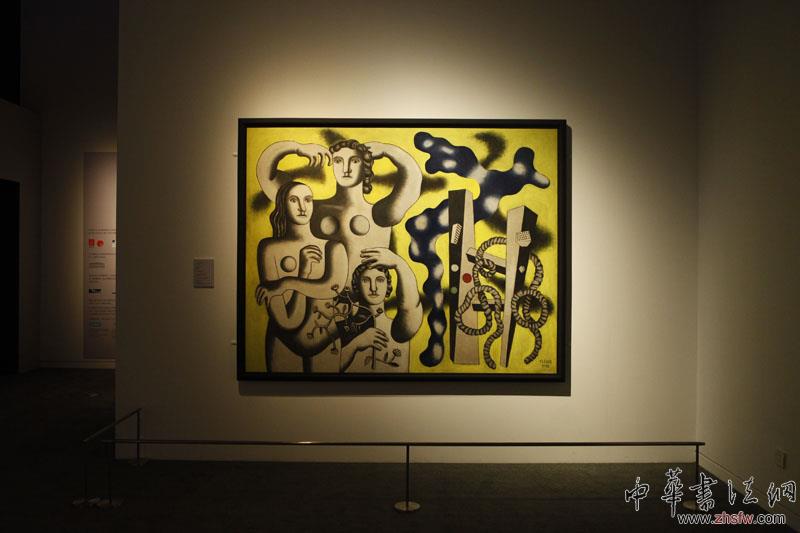

出生于西班牙,却在法国度过大半生的毕加索和费尔南·莱热所代表的时代则更接近我们,他们同为立体主义大师,但用现代艺术语言展现出不同的艺术形式,体现了法国在20世纪前卫艺术中的积极作用。

不论是克鲁埃、里戈、毕加索还是莱热,不论他们生在专制的君主制时期还是共和时代,这些艺术家都将人物作为刻画对象,希望通过这些人物形象触动我们的心灵,用肖像画的语言去阐释和探究现实世界。

在拉?图尔和苏拉热之间,一如弗拉戈纳尔与雷诺阿之间,进行了一场艺术演进历程中超越时空的对话。前两位是运用明暗的大师,后两位则对色彩抱有同样的热忱,并以此来表现轻松的主题,如爱情、诱惑或释放的禁忌。今天,这些绘画作品汇集于此,使古典与现代并置,为我们讲述了一段极为丰厚的文化历史。

自15世纪起,肖像画开始在西方盛行。欧洲各国君主借用这种方式使自己流芳百世,这幅由让?克鲁埃创作的《弗朗索瓦一世像》便可见一斑。画中,艺术家借宽阔的肩膀、宝剑、圣米歇尔骑士团领袖勋衔项链以及金丝绣成的衣料,突出了法兰西国王权倾天下的威严仪态。虽然画中国王仅带着一顶素雅的贝雷帽,但象征王权的皇冠图案在背景中依然明晰可见。历史上的弗朗索瓦一世是一位慷慨的赞助者,非常支持艺术家及艺术事业。在文艺复兴时期的意大利,新思想如雨后春笋,他对艺术同样满怀热情。许多意大利艺术家受邀来到法国为其创作,其中包括画家莱奥纳多?达?芬奇。弗朗索瓦一世的枫丹白露城堡甚至成为当时整个欧洲的艺术创作中心。

让·克鲁埃父子——为权贵服务的家族画家让·克鲁埃擅长肖像画,并特别偏爱一种特定的构图方式:半身胸像,四分之三侧脸及色彩鲜艳的背景。这种构图很快成为他的“标志”。每幅画动笔之前,他都会先画一幅素描稿,素描人物的脸部通常由黑色石料及赭石色粉笔画就。这种方法使人物的脸色微粉,更加真实生动。这些草图的质量卓越,并且完成度极高,很快成为热门的收藏品。弗朗索瓦·克鲁埃子承父业,也服务于法国王室。通过克鲁埃父子创作的肖像画,我们得以一窥16 世纪法国贵族,特别是王室成员的容貌和神情。

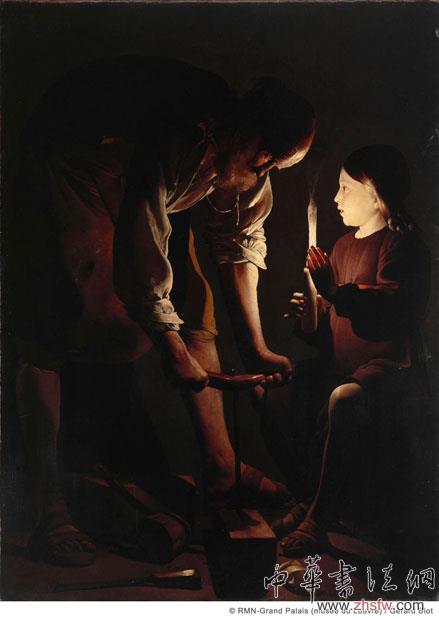

此幅油画描绘的是一位借着儿子手中的烛光在夜间做活的木匠。从画作的名称可知,这位木匠的身份为约瑟,即基督教中耶稣的养父。孩子脸上的光赋予了他超自然的光彩,揭示出其神性,而手指上及指甲中的污垢则向观众暗示出他此时还只是一个凡人。约瑟与幼年耶稣的眼神交流是整幅画作的核心。约瑟温柔的眼神,流露出对孩子的无限关爱。布满额头的皱纹传达出他为儿子的未来命运而担忧。正在加工的木头则是耶稣受难时十字架的暗喻。虽然这是一幅宗教作品,但画中描述的童年场景旨在唤起一种普世的情怀。作品的简洁及其对人物的刻画深深地打动着观众。乔治?德?拉?图尔通过简单的图像,传达了天主教会所推崇的“在日常生活中体现神圣”的理念。

乔治·德·拉·图尔——运用光的大师在西方油画史上,乔治·德·拉·图尔最著名的便是他描绘夜间场景的才华,黑夜中,唯有烛光或炉火的余烬得以穿透黑暗。观众通常只能看到画中的部分光源,其余部分则被遮蔽了,这样更加有助于强调独特的光影语言及其微妙的层次变化。深沉、含蓄、静谧的画面,几乎完全的棕色调,有效地描绘出光影的效果。乔治·德·拉·图尔对光完美的运用赢得了世人的景仰,使他成为世界上最受欢迎的法国艺术家之一,中国画家尹欣的油画便是很好的证明。

路易十四改写了西方历史的进程,作用不可小觑。在其统治期间(1643-1715),凡尔赛成为法国的首都,而他的城堡凡尔赛宫,则是欧洲重要的艺术中心。路易十四在63岁时想送一幅自己的肖像画给他的孙子,即西班牙国王腓力五世。于是,他向画家亚森特?里戈订制了画作,并非常满意,因此又要求绘制了第二幅肖像画放置在自己的城堡中。这两幅肖像画都留在了凡尔赛宫,这里展示的是第二幅。在这幅肖像画中,路易十四被王座、权杖及皇冠等各种权力的象征符号所衬托。蓝色的长袍饰有百合图案,是法国皇家的象征。这也是国王加冕礼,即国王登基宗教仪式的穿戴。这种构图方式从此成为后世君主官方画像的典范。此后,亚森特?里戈声名远扬。不论是人物的个性还是身份的表现,都使他的出众才能得以展现。他还曾为其他欧洲贵族绘制了大量的肖像画。

亚森特·里戈——上流社会的肖像画家在完成路易十四肖像画之后,亚森特·里戈名声大噪,成为法国乃至全欧洲上流社会最炙手可热的肖像画家。他善于揣摩捕捉模特的个性,并将他们显赫的贵族头衔及其职务所带来的尊荣尽情表现在画中。出神入化的人物再现和光源照射下华美绝伦的服饰,让里戈成为同时代艺术家中的翘楚。亚森特·里戈共创作了约400幅肖像画,其中一些主题较私密,在这些作品中他非常注意对目光及微妙表情的刻画。

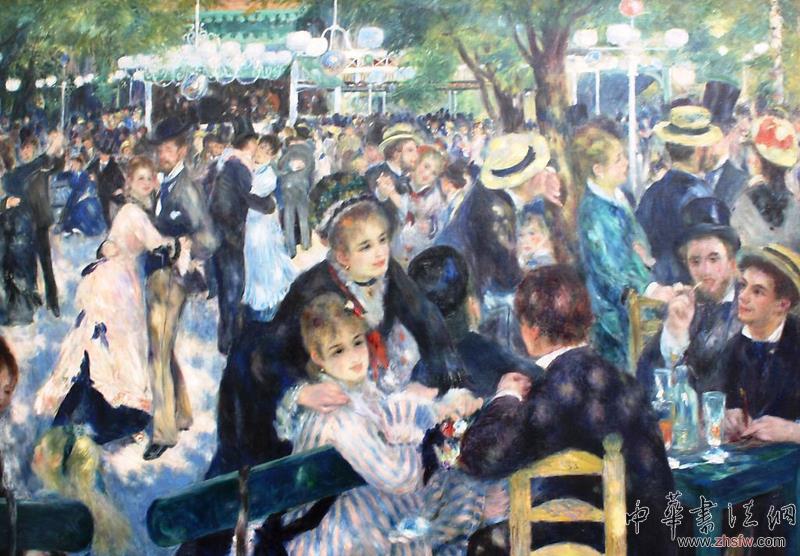

与法国社会一样,19世纪末的首都巴黎也经历了改头换面的巨大变化。为了改善交通状况,巴黎开辟了许多新道路。就像许多画作中所描绘的那样,商店、夜总会和咖啡厅成为新的娱乐场所。这一时期,很多画家都选择落户到蒙马特——巴黎市区北面的高地。这里充满了浓郁的乡村气息,画家们则聚集在蒙马特的小巷子里和老宅中。身为最早安家蒙马特的画家之一,奥古斯特?雷诺阿经常能够看到来此放松的工薪族和城里人。艺术家、工人、朋友和游人喜欢会聚在可以举行露天舞会的小咖啡馆。

雷诺阿乐于描绘生活中的喜悦和欢愉,常常被舞会中富于青春活力的舞者激发无限的创作灵感,此作中所描绘的正是舞会的典型场景。 奥古斯特·雷诺阿——克洛德·莫奈的朋友雷诺阿并非孤军奋战,早在他参加绘画课时就认识了其他年轻艺术家,其中包括之后成为其好友的克洛德·莫奈。在他们事业的起步期,面对同样窘迫的经济状况,他们共同探索新的绘画方式,友谊日渐深厚。莫奈始终支持着雷诺阿,并带他去露天创作,他们有着共同的目标和动力。离巴黎不远的蛙塘是一家建在河上的水上娱乐场所,那里既是两位艺术家工作的地方,又曾成为他们的创作对象。后来两位艺术家将画架搬到同样是塞纳河畔的阿尔让特伊,水上风光就成为他们作品的主角。每天,云和风的瞬息变化都会带来自然中光的无尽变幻,这些奇妙的景象驱动着他们的创作,不久之后其他画家也加入其中。“印象派”便在塞纳河边诞生了。

奥古斯特·雷诺阿

秋千

1876年布面油画,

92cm × 73cm

奥赛博物馆藏

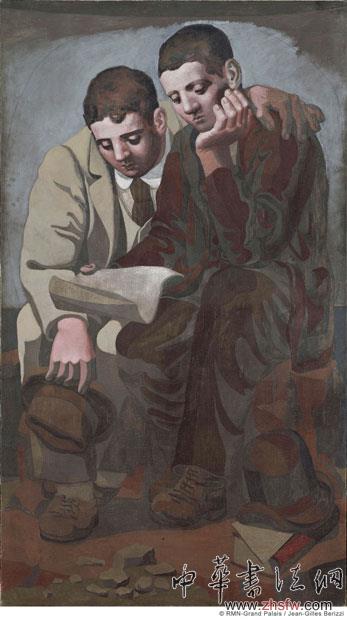

巴勃罗?毕加索的伟大之处在于,对不同艺术风格终其一生的不懈追求,并始终保持极高的艺术水准。我们很难想象《读信》和《斗牛士》居然出自一人之手。毕加索是立体主义运动的先锋,他尝试用简单的几何图形同时从不同视角呈现世界。

然而在第一次世界大战之后,毕加索的人物画风回归经典传统,例如这件作品。画中描绘的是两个男人在石头上并肩而坐,身穿的西服与背景环境形成了鲜明的对比,两人的身躯几乎占据了整个画面。他们紧靠在一起,非常熟络地将手臂搭在对方的肩膀上。画面中出现的信和书籍则暗喻文字和文学。很多人认为画中描绘的就是巴勃罗?毕加索和法国作家纪尧姆?阿波利奈尔。两位艺术家于1904年在巴黎相遇,并建立了深厚的友谊。阿波利奈尔于1918年去世,此作于1921年完成,被认为是毕加索向好友的致敬之作。

生于西班牙的毕加索经常观看斗牛表演。在这项极受欢迎的西班牙传统活动中,斗牛士与公牛的殊死搏斗总令观者热血沸腾,血脉贲张。这幅《斗牛士》使人联想到毕加索的西班牙血统,尽管这是他在移居法国70年后完成的。作品中的斗牛士完全被扭曲变形:两只眼睛叠在一起,白色色块上的两个黑点是鼻子,嘴是侧面轮廓,右脸上的橙色发网是斗牛士戴在头发上的饰物。由于毕加索的影响,西方艺术家打破了长达五个世纪建立起来的绘画和雕塑创作规则。毕加索抛弃了对精确细节、结构规则和完美技术的追求,借鉴了多种绘画传统,如从非洲艺术中汲取灵感,使得立体派的人物表现手法成为可能。毕加索根据自己的心情、喜好及情感将作品中人物的身体和脸进行分解重构,《斗牛士》是其晚期作品,正体现出这种自由的风格。

与传统决裂的画作很难想象这两幅画出自一人之手。然而,仅这两幅画便完美体现出毕加索绘画领域之广及其不断变化的风格,而这已经成为毕加索最重要的特点。毕加索打开了一扇从未有过的艺术风格大门,这种艺术风格受情感的驱使,打破了五个世纪以来被西方绘画奉为圭臬的艺术准则。毕加索抛弃了自青少年时期便习得的精湛技艺,与以追求完美的细节描绘和画面规则布局为技艺标准的传统决裂。1907年,受到非洲艺术的影响,毕加索开始同时使用正面和侧面的角度描绘人物,进而打破了站在同一视角作画的原则,《亚维农少女》标志着“立体派”艺术潮流的开创。第一次世界大战之后,与奥尔迦的婚姻将毕加索的个人生活带入了一段和谐的时期,毕加索的画风也回归经典,《读信》(毕加索与阿波利奈尔)便是最好的证明。20世纪30年代在人物描绘上他重拾自由的画风,根据自己的心境、情感和情绪,随意拆解重组人体结构,如他晚年作品《斗牛士》所见证的。

- 上一篇:端午传承日 放假吃粽子?

- 下一篇:法国五家顶尖博物馆首次联手亮相国博

猜你喜欢

- 2015-03-17 北京画院画家小幅作品展举办

- 2015-03-17 男·女:第一届《诗书画》年度展在京举办

- 2015-03-17 “异曲同工:18世纪中法古代家具艺术展”在港举行 图

- 2015-03-17 孙欣《如面》一书出版 组图

- 2015-03-17 “异曲同工:18世纪中法古代家具艺术展”在港举行

- 2015-03-17 “异曲同工:18世纪中法古代家具艺术展”在港举行 图

- 2015-03-16 突尼斯举办街头铁艺展览

- 2015-03-16 2015世界华语诗歌元宵晚会在京举办 组图

- 2015-03-16 陶行知:春天不是读书天 组图

- 2015-03-15 盘点世界十大著名宝藏(组图)

- 搜索

-

- 05-12关于中国书法家协会入会申报的声明

- 02-252016墨淘网当代书画作品微信拍卖会拍品征集四月底截止

- 04-28行云流水 指到书成——记指书书法家方庆云

- 04-13《中国书法报》创刊并将公开发行

- 04-13书法家方庆云:闽海翰墨公益心

- 04-03“星星点灯,艺术助学——关爱自闭症儿童”捐赠仪式在福州隆重举行

- 03-15李克强:中国完全可以守住不发生系统性、区域性金融风险

- 03-15云南省委副书记仇和涉嫌严重违纪违法接受组织调查

- 03-15众明星出席济南慈善拍卖活动

- 03-15国防部:缅军机再越境将坚决应对 缅方承诺追责

- 34892℃中国书法家协会简介

- 25479℃中国书法家协会领导名单

- 22599℃中国书法家协会会员名单

- 19916℃中国书法家协会五个专业委员会名单

- 18569℃林岫当选为主席 北京书协新一届理事产生

- 15460℃首届“杏花村汾酒集团杯”全国电视书法大赛决赛获奖名单

- 14861℃首届电视书法大赛大赛介绍

- 11614℃中国书协召开“兰亭奖”工作会议

- 7815℃中国书协2003年工作设想

- 6801℃第二届全国电视书法大赛征稿启事

- 04-28行云流水 指到书成——记指书书法家方庆云

- 04-13《中国书法报》创刊并将公开发行

- 04-03“星星点灯,艺术助学——关爱自闭症儿童”捐赠仪式在福州隆重举行

- 05-30《国际少儿书画作品集》5月底正式出版

- 03-11李延声委员:可对高考时用毛笔写作文的学生加分

- 02-25书法是传统文化还得继承

- 02-25聚焦大运村 “中国风”成为学习热门

- 02-25艺术收藏再发新枝 中国书法市场正稳步上升

- 11-25多少钱一“尺”?中国书画领域的通病

- 11-25韩剧穿帮将隋炀帝身后屏风设为毛泽东诗词

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)