首页 > 美术 > 中华绘画 / 正文

从白衣寒士到礼部尚书董其昌(1555—1636),字玄宰,号香光,别号思白,明代南直隶松江府上海县(今属上海市)董家汇人。生于嘉靖三十四年(1555)一月十九日。

十七岁时,他参加松江府会考。当时他写了一篇很得意的八股文,自以为准可夺魁,谁知发榜时竟屈居堂侄董原正之下。原因是知府衷贞吉嫌他试卷上的字写得差,文章虽好,只能屈居第二。此事使董其昌深受刺激,从此他发愤学习书法。开始他以唐人颜真卿《多宝塔帖》为楷模,后来又改学魏、晋,临摹钟繇、王羲之的法帖。经过十多年的刻苦努力,董其昌的书法有了很大的进步,山水画也渐渐入门。 万历十七年(1589),董其昌终于考中进土,并因文章、书法优秀被选为庶吉土,人翰林院深造,这一年他三十五岁。

在研习经史之余,董其昌与同僚诸友切磋书画技艺,纵论古今,品评高下。又从韩世能那里借阅晋、唐、宋、元法帖宝绘,心摹手追,有时废寝忘餐,因而学问大进,开始在京中有些名气。 在家乡,董其昌筑“来仲楼”、“宝鼎斋”、“戏鸿堂”、“画禅室”、“香光室”等,牙签玉轴,左图右史,置身其中,著书立说,探究古今书画艺术。他不遗余力地搜集王羲之、王献之、谢安、桓温、赵估、米芾诸名家法书,于万历三十一年刊刻《戏鸿堂法帖》行世。病休松江时期,他正值四十余岁的盛年,广闻博识,采集众长,悠居林泉,心闲手熟,创作了《葑泾访古图》、《鹤林春社图》(图5)、《浮岚暖翠图》、《神楼图》、《西湖八景图》、《溪回路转图》等许多描绘江南风光的著名山水画。

崇祯十年八月,他在松江寓所逝世,享年八十二岁。后来葬于吴县(今属江苏)渔洋湾董氏坟茔。清顺治元年(1644),南京南明福王政权以董其昌书画成就与元人赵孟俯相类,授予董其昌与赵孟俯相同的谥号“文敏”,后人因此把他称作“董文敏”。

董其昌(1555~1636),明代画家、书法家。字玄宰,号思白、香光居士,华亭(今上海市松江县)人。官至南京礼部尚书,加太子太保致仕。绘画专善山水,师法董源、巨然、倪瓒等。讲究笔情墨韵,画格清润明秀。书法初学颜真卿,后转师晋、唐、宋诸名家,工楷、行、草书,自然秀雅。书画理论对后世极有影响,有《容台集》、《容台别集》、《画禅室随笔》等著作传世。其绘画多从古人画迹着手,通过悉心模仿和兼收并蓄地加以融会贯通,探求得古人的笔墨情趣。他擅长运墨,墨色鲜丽,层次分明,于意趣简淡中见天真秀润。这一运墨特点,也体现在他的设色山水画中。他还讲究笔法,往往皴、擦、点、染互施,追求运笔的丰富变化,强调不为物象所束缚。影响最大、也是最集中地体现董其昌艺术思想的是“南北宗论”,他借用唐代佛教禅宗分为南、北二宗来解释自唐至明数百年的绘画发展,他按绘画的创作方法和画家的身份,将唐以后的山水画也分为南北二宗,将水墨渲淡画法的文人画家比作南宗,将以青绿勾填画法的职业画家视为北宗,他自诩为南宗正派。

在晚明书坛,影响最大,开一代书风的应推董其昌。

董其昌兼工楷、行、草书,形成生拙秀雅的书法风格。在书法理论上,他强调书法贵有古意,认为书法必须熟后能生,即以生拙之态来掩饰技法的娴熟,借以表现书法的"士气"。他重视书法家的文化艺术修养,主张多阅、多临古人真迹,强调读万卷书、行万里路,以提高艺术的悟性。这些与他在绘画理论上提出的南北宗论是相通的。董其昌创造了一种似乎不食人间烟火的秀雅风格。

字玄宰,号思白,又号香光居士,松江华亭( 今上海松江县)人,官至南京礼部尚书,谥文敏。世称“董香光”、“董文敏”、“董华亭”,在明末以书画名重海内。

董其昌学书道路是十分艰难的,起因是在考试时书法不好,遂发愤用功自成名家。这在他的《画禅室随笔》有所记述,其中还自述学书经过:“初师颜平原《多宝塔》,又改学虞永兴,以为唐书不如晋魏,遂仿《黄庭经》及钟元常《宣示表》、《力命表》、《还示帖》、《舍丙帖》,凡三年,自谓逼古,…比游嘉兴,得尽睹项子京家藏真迹,又见右军《官奴帖》于金陵,方悟从前妄自标评。”由此可见,他对于古代名家墨迹是认真临摹的,在用笔用墨和结体布局方面,能融会贯通各家之长。以古为师,以古为法,他的书法成就一方面得力于自己刻苦勤奋,善于深刻地悟通、反省,另一方面也不能忽视其与大收藏家项元汴的交往,得以饱览许多书画真迹。书法至董其昌,可以说是集古法之大成,“ 六体”和“八法”在他手下无所不精,在当时已“名闻外国,尺素短札,流布人间,争购宝之。”(《明史·文苑传》)。董其昌在仕途上的通达,不是明代前几位书家所能比拟的。到了清代,康熙又倍加推崇、偏爱,甚而亲临手摹董书,常列于座右,晨夕观赏。清代著名书家王文治《论书绝句》曾赞曰:“书家神品董华亭,楮墨空元透性灵。 除却平原俱避席,同时何必说张邢。”一时士子皆学董其昌的妍美、软媚,清初的书坛为董其昌笼罩,书风日下,实在是书坛的悲哀。对董其昌的批评者也很多,包世臣、康有为最为激烈。康有为《广艺舟双楫》云:“香光虽负盛名,然如休粮道士,神气寒俭。若遇大将军整军厉武,壁垒摩天,旌旗变色者,必裹足不敢下山矣。”

他的书法以行草书造诣最高,行书以“二王”为宗,又得力于颜真卿、米芾、杨凝式诸家,赵孟俯的书风也或多或少的影响到他的创作。草书植根于颜真卿《争座位》和《祭侄稿》,并有怀素的圆劲和米芾的跌宕。用笔精到,能始终保持正锋,作品中很少有偃笔、拙滞之笔;用墨也非常讲究,枯湿浓淡,尽得其妙;风格萧散自然,古雅平和,或与他终日性情和易,参悟禅理有关。许多作品行中带草,左图这幅作品用笔有颜真卿率真之意,体势有米芾的侧欹,而布局得杨凝式的闲适舒朗,神采风韵似赵孟俯,轻捷自如而风华自足。董其昌对自己的楷书,特别是小楷也相当自负。

董其昌学识渊博,精通禅理,是一位集大成的书画家,在中国美术史上具有一定的地位,其《画禅室随笔》是研究中国艺术史的一部极其重要的著作。

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

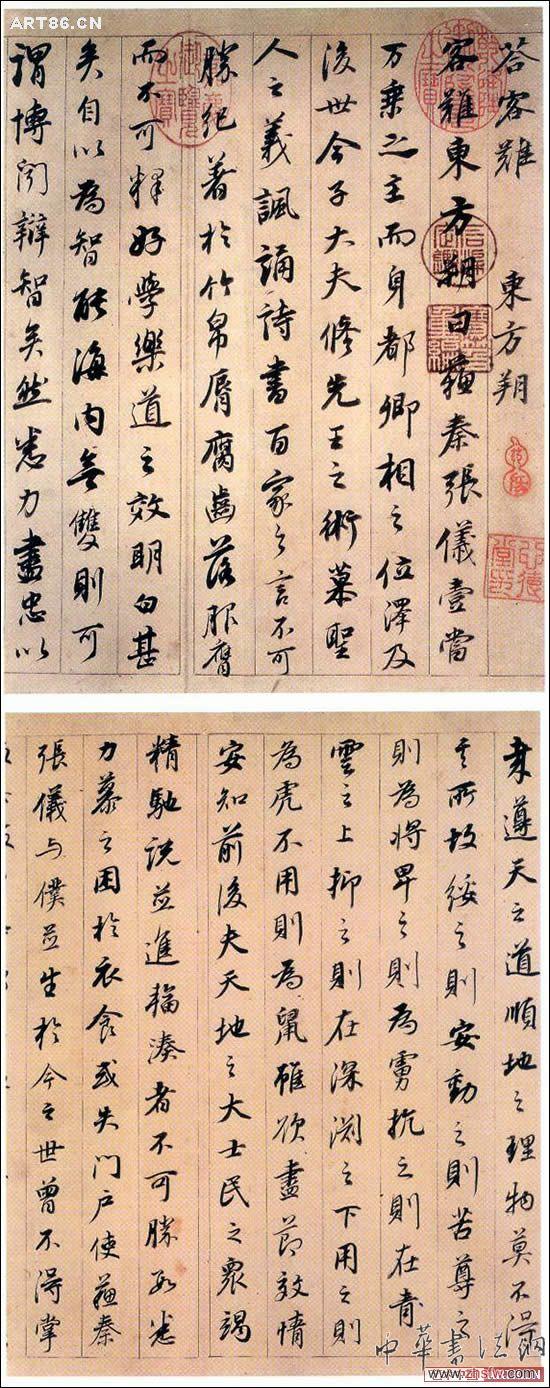

书东方朔答客难并自书诗卷 作于崇祯元年(1628年) 纸本 26X334cm 辽宁省博物馆藏

- 上一篇:近现代及当代-高二适

- 下一篇:近现代及当代-沙孟海

猜你喜欢

- 2015-03-17 神韵明清——四川博物院院藏明清书画精品展

- 2015-03-16 山西绛州发现唐至明清生活用器

- 2015-03-15 43件明清瓷皆为御用珍品(图)

- 2015-03-15 紫砂七老作品处价格洼地 明清紫砂身份倍增

- 2015-03-15 北京推出黄花梨文化展 百余明清精品亮相

- 2015-03-15 明清刻本成藏市热门 150年前古籍市价2万

- 2015-03-15 明清时期床榻的主要品种

- 2015-03-15 永乐秋拍规模创历年之最

- 2015-03-13 明清紫砂老壶收藏三个常见误区

- 2015-03-13 抗战藏品屡创天价成收藏市场宠儿

- 搜索

-

- 12-02德国的大师艺术

- 12-02八大山人作品赏析

- 12-02诗情画意李可染

- 12-02罕见的晚清名人书法

- 12-02米勒的写实世界

- 10-10福建民俗画大家陈友荣作品欣赏

- 04-14王朔撰文忆亲家朱新建:曾因怕尴尬不想见他(图)

- 03-31四川电视台《巴蜀画坛》:何开鑫翰墨人生

- 03-27邓化鸣携手梦晓为田子坊顾仁源画展作主持

- 03-03走进周鹏飞的书画世界

- 29711℃徐悲鸿生平

- 12196℃陈德宏花鸟画作品欣赏(一)

- 9462℃宋代名家山水画(一)

- 9208℃一尘不染的郑板桥

- 7496℃齐白石花鸟画作品(三)

- 7127℃宋代名家山水画(二)

- 6609℃宋美龄的山水画

- 6541℃吴冠中水墨画欣赏

- 6028℃宋代名家山水画(四)

- 5981℃范曾白描人物

- 10-10福建民俗画大家陈友荣作品欣赏

- 05-27范曾写意人物(一)

- 05-27范曾写意人物(二)

- 05-27王叔晖工笔人物画《西厢记》(16幅)

- 03-10清代名家山水画精选(三)

- 03-10清代名家山水画精选(二)

- 03-08清代名家山水画精选(一)

- 03-07唐寅山水作品选

- 03-07齐白石花鸟画作品(三)

- 03-07齐白石花鸟画作品(二)

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)