首页 > 学堂 > 书法入门 / 正文

赵刚(陕西):

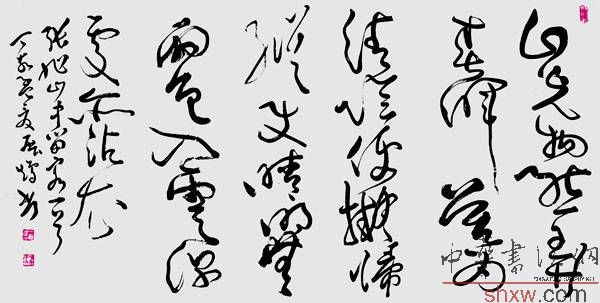

作者运笔流畅,起伏跌宕,对草书有一定的理解,映带、顾盼、起伏明显,在墨色上也有变化的冲动。然一幅优秀的书法作品是书家个人各方面素养综合的反映。此作取法明清,但仅居表面,未得其神。笔法随意浮漂、圆滑,使转顿挫无力,转折起伏欠缺。联字组合拘谨牵强,如第三行整行、“明无”、“云深”、“物然”、“晖莫”、“色入”、“处亦”等处的气韵不通。尤其明显的是“然”字之起笔,在整行中突兀怪异与上之“物”字明显不和。落款与正文应拉开一定距离。整幅作品放纵而欠缺收敛。

郑延明(湖北):

王展鹄书写的草书唐诗横幅作品成功之处在于胆气。这是作者难能可贵之处;但是习草者的胆气必须通过娴熟的字法,章法等诸多技术元素作支撑才能够将这股豪放之气完美地演绎出来。否则,表象的胆气则是贫血的胆气,反映到作品就会使作品显得苍白无力。细观王展鹄书友的作品,虽有胆气,但感觉与书写相关元素的掌握尚欠一点火候。此幅作品第一行写得往右下漂移,第三、四、五行下半部写得过于闷塞,有违草书连绵跌宕的审美要求。书写运笔节奏过于平淡,提多按少。第六行及落款写得较为出彩。另外,作品中引首章钤的过高,钤在山光之间空白处效果会更好一些。

郭成(安徽):

书友王展鹄书写的草书作品是一幅比较成功的作品。看得出作者在草书的学习上下过很大的功夫。此幅书作在风格上取法黄庭坚。用笔自然顺畅,起笔、收笔、运笔符合草书的基本笔法,起笔沉着有力,收笔自然果断,痛快淋漓,特别是运笔十分流畅、娴熟,线条之间顾盼呼应,游丝萦绕,笔断意连,行笔过程中能够恰到好处的把握好提、按、顿、驻之间的关系,转、折、挫相互结合,使转得当,方圆兼备。

若论不足,个别字的草法尚有待商榷,如“山、阴”两字;有的字写的是行书体,如“归”字,放在大草作品中显得有些突兀。章法上,字与字之间过于拥挤,疏密不够得当,尤其是“明”与“无”字之间笔画相互交织在一起,似有不妥。落款字与正文之间间距过小,且与正文齐平,不够协调默契。

裴志强(河南):

王展鹄书友的这幅草书作品写的轻松自如,草法、章法均无明显的失误之处,每个字的势都很好,有动感,似乎从黄庭坚得益较多,体现了作者良好的基本功和创作能力,但仔细推敲,尚有不足之处。

一、气息不畅。气息是一幅书法作品中非常重要的一点,也是非常难把握的一点。气息的畅通与否不是把字与字写得紧密就可以的,它是通过字与字之间的大小、欹侧、呼应等组合而达到的一种和谐的关系,而这幅作品就是缺乏了这一点,特别是第一行,字与字之间的组合很别扭,看似很紧密,实则断了气息。

二、线条软弱无力,缺乏质感。作者似乎是有意在增加线条的韵律感和表现力,使得线条牵丝过多,抖动得不太自然,如春蚓秋蛇,软弱无力,缺乏美感。

三、个别字的结字不美,缺少推敲。如第一行的几个字,第二行的“莫”、第四行的“纵”,最后一行的“亦”等字,显得矫揉造作,没有美感。

四、字的大小太一致,对比不明显,使得整幅作品显得平,缺乏变化。制造“矛盾”,解决“矛盾,是艺术创作的一个基本规律,如果一幅书法作品中“统一”多,而“对立”少,就缺乏生命力和表现力。这幅作品中虽然每个字的结体也有变化,但整体对比不太明显。

王志云(甘肃):

王展鹄书友《山光》作品,总体效果不错,行笔流畅,用笔讲究,以圆转为主,笔笔中锋,断连结合,使转自如,墨法变化自然、灵动。行与行之间注意了草书章法法则及草书应有的审美效果,显示出作者在草书方面极强的驾驭能力。然细观整幅作品,仍有几处不足:一、个别单字在书写时信笔为之,忽略了草书结字法度,有随意之感,对点画的运用及字形的把握欠锤炼。如“弄、春、晖、莫、拟、归、色、亦、沾”等字。二、章法上疏密关系处理不恰当,影响了整幅作品的视觉效果。如每一行下半部分墨色较重而上半部分则墨色较轻,忽略了草书章法中的布白,给人一种密集有余而疏朗不足之感。整幅作品在气势上虎头蛇尾,布局不平衡,没有了视觉上的美感。再者落款布局有草率之嫌。三、未注意运笔的节奏感,忽视了草书笔法的提按、转折法则。在此幅作品中,我们可以看出作者对所书写的内容和结字都比较熟练,写起来得心应手,行笔流畅,但一味求快,而忽视了用笔的徐急有度、张弛自然,影响了视觉效果。

郭翠峰(陕西):

王展鹄草书唐诗横幅,气势开张,用笔娴熟,线条变化丰富,墨色亦润燥有别,字形大小错落,有黄山谷遗韵,可见作者具有一定的书法功底。

但仔细品味,亦有不足之处。内容为作者常写诗句,胸有成竹,一气呵成,但行笔较快,留不住笔,节奏不够明朗,带有油滑之气。在章法上,第2、3、4行最末两字位置高度等同,且字形被压缩,第3行可写到“拟”字就收,留点空白,第5行字明显小于前几行,让人感觉与前文脱节、不和谐;落款与正文挨得太近,且位置过高,使人喘不过气来,落款两行字大小不协调,有分层之感。同时应注意字与字之间的气势,如开头“山光”两字,“山”字过于端正,若“山”字右倾,势与“光”字相连,效果会更好些。

赵玉学(河北):

展鹄书友所作草书唐诗横幅总的来讲是一件不错的作品。其成功之点是用笔熟练,书写流畅,写出了草书的气势。但从提高的角度来讲,应努力克服三个方面的不足。

一、用笔飘浮,欠凝重。作者在书写作品时虽然行笔不是很快,但线条软弱无力,且缺少干湿浓枯之变化。有的字如“晖、为、深、亦”和落款中“首、书”等字的收笔均不够到位,由于上述原因,纵观书作,使人有油滑、草率、飘浮之感。

二、章法欠佳,少灵动。作品写得过满,字的大小相差不多,安排上上松下紧,线多点少,缺乏节奏,造成视觉上的满、散,感觉不舒服。

三、字法随意,有习气。全篇正文连款共40多字,其中写法不够准确的有“态、春、莫、阴、拟、纵、色、书”等,另外“弄、晖”两字的末竖笔,故作抖动弯曲之态,“清、深”两字的三点水,雷同弯曲,实为个人习气,皆不可取。

杨春辰(山东):

此幅作品,大胆狂放,用笔连绵缠绕,挥洒淋漓,气势咄咄逼人,视觉冲击力很强,但细读之,明显存在以下不足:

一是体势少变化。草书体势应注意从上下、左右、内外,表现出大小、长短、方圆、疏密、正欹、收展等,在连绵之中把结构写得上下参差,左顾右盼。而此作,第一、二、五行几乎所有的字均呈左高右低状,走势一律向右下方倾斜;第三、四行字虽左冲右突,然字多取横势,字的上下、左右部亦无轻重之分,钩环盘行任笔随意;落款字,大小均等,字字独立,墨色也无变化。

二是用笔过分随意,笔画欠精致,线条缺乏力度。刘熙载说“草书意多于法”。窃以为,草书是将复杂的笔法简单化的表现于体势结构的变化之中,以使转为统摄,随意绪而流走,任体势而变化。而该作品与之相去甚远。如“山、物、态、为、晴、明”等字的使转,几乎雷同;“弄、晖”的一竖乏力无味;“山、态、莫、无、色”等字用笔无提按,如胶管缭绕;“使、处”两字捺画作随意处理;“使、处、云”等字的横折任笔提起;“雨、云”两字雨头内两点只按不提等等。笔者认为,上述种种笔法问题的解决与提高,无捷径可走,只有认真向古人学习,才能认清点画之间是如何通过笔锋的使转引带钩环盘行的;提按连断之间虚实是如何处理的;在点画的对应变化中是如何与欹斜中取平衡,错落中求稳定的,进而逐渐悟出:“随心所欲不逾矩”,“心手双畅”的真谛。

王乃胜(山东):

此作气韵生动,中锋用笔,使转自如。点画顾盼,结字灵动、活鲜。如“入”字、‘衣’字,无论是笔画力度或线条动感,都给人美的享受。

其不足之处是:

一、从大章法上讲,缺乏草书的大开大合的变化。每行五字且字无大小、轻重之变化,显得平淡,无视觉冲击力。

二、结字、成行平实有余而缺乏“奔雷坠石之奇,鸿飞兽骇之姿。”正文六竖行,行行均以中轴线垂直贯穿。且字之大小整齐划一。欠缺草书谋篇布局参差、欹正错落有致,疏密相间,大气磅礴的气象。

三、草法变形的某些笔画交代不清。如“纵”字右边,“清”字右部“青”下“月”的笔法,既交代不清,又有留不住笔之嫌。

四、作品中“晴”、“明”两字相邻,而偏旁处理雷同,也减弱了整篇作品的艺术效果。

用笔“痛快”有余“沉着”不足。因而线条有些“滑”。林散之先生曾言:“要笔笔涩,笔笔留。”,又说:“要捉笔为正,下笔宜慢,求沉着,要天马行空,看着慢其实快,看着快其实慢,快要留得住,又无滞塞才好。”其实,达到既“沉着”又“痛快”是草书、行草书的高境界。也是草书、行草书的难点。

魏春雷(辽宁):

这件草书作品很注意气氛的营造,用笔、结字力求变化,墨色燥润相间,章法起伏有致,可见作者于草书创作是很有“想法”的。需要注意的是,草书字法应该在“正确”的前提下求“美观”,“对”而不“美”,终是遗憾,如“深”字就很有味道,而“清”、“便”字则尚有待推敲。其他如“使”、“处”字的末笔直白,“弄”字的末笔做作,“使”字的撇、“入”字的捺犹豫孱弱,“归”字的右上部横折无理。章法上三、四行下部稍嫌拥挤,在作者可能是求变化丰富,然若功夫不逮难免“过犹不及”,不可不察。落款处理较之正文明显平淡,使作品减色不少。

- 上一篇:砚边感言

- 下一篇:宋克《杜甫壮游诗卷》的“杂体”意识

猜你喜欢

- 搜索

-

- 08-13薛元明:谈结字

- 08-13薛元明:笔法杂谈

- 08-08行草书法技巧

- 08-08陈忠康谈国展创作——国展创作三步走

- 08-08名家谈国展创作——陈超武

- 08-08名家谈国展创作——张建会

- 08-08名家谈国展创作——汪永江

- 08-08名家谈国展创作——陈海良

- 08-05薛元明谈入帖

- 08-05临帖层次把握与书体的过渡及兼容

- 37432℃《灵飞经》帖的笔法(七)

- 29686℃书法的“狂狷美”

- 26430℃怎样临习《宣示表》

- 25577℃图说书史 行书

- 23451℃楷书10讲:临池偶得——谈谈学习楷书的体会

- 22476℃行书第二章第四单元:笔顺

- 18700℃康有为《广艺舟双楫》译解(三十一)

- 16748℃楷书10讲:永字八法——谈谈“永”字八法

- 16643℃篆书第十五周:篆书历代名作欣赏(四)

- 16500℃临摹——学好书法的必由之路

- 05-21怎样临习《宣示表》

- 10-29《灵飞经》帖的笔法(七)

- 10-10柔韧兼备 沉着轩昂——王献之《地黄汤帖》

- 09-21白砥临古·小楷篇(八)

- 09-18白砥临古·小楷篇(二)

- 09-17感悟《争座位帖》

- 09-17米 芾 与 大 草

- 09-13读李邕《云麾将军李思训碑》

- 09-11浅析米芾行书作品的章法

- 09-10《灵飞经》帖的笔法(六)

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)