首页 > 美术 > 中华绘画 / 正文

关山月

1912年生,2000年7月逝世,广东阳江人。原名关泽霈,早年就读于广州市立师范学校本科,刻苦自学绘画。后得到岭南画派主要创始人高剑父先生的赏识,招其免费进入春睡画院,成为高氏入室弟子,并为其改名关山月。从此,在高氏艺术思想和艺术实践的影响下,关山月踏上了对新国画艺术执着追求的漫长而艰苦的旅程。

在抗日战争年代,他亲身经历了颠沛流离的逃难生活,目睹了日军的暴行和劳苦大众的沉重苦难,他创作的一大批抗战题材的中国画,引起当时进步文化界人士的注目,并赢得“岭南画界升起的新星”的赞誉;嗣后,为进一步探求传统文化的奥秘和领略祖国大西北的风土民情,他与妻子李小平(秋璜)不畏艰辛,克服重重困难,赴敦煌临摹壁画,并深入西北少数民族地区进行写生创作。当他的《西北纪游画展》在重庆展出时,更得到郭沫若先生的高度赞扬,称之为“国画之曙光”,并为他创作的《塞外驼铃》和《蒙民牧居》题诗、题跋。抗日战争胜利后,国土光复,但在国民党统治之下,关氏的才能与抱负始终不得充分发挥。

1946年,关山月回到广州,任教于高剑父创办的广州南中美术学院。

1948年广州解放前夕,关山月出任广州市立艺专中国画科主任、教授。当时,“反饥饿、反迫害”的学生运动风起云涌,关氏认为这是正义行动应予支持。他亲身参加了游行行列,从而引起当局的忌恨并对他发出恐吓,为免受迫害,终于在1949年5月,逃至香港,在香港参加了“人间画会”——这是中国共产党在香港的外围组织,专门团结在港的进步画家和从国统区逃亡出来的画人。当时生活虽十分艰苦,但关山月却意识到新的生活将从这里开始。

随着全国解放,首届文代会在北京召开,关山月被选派为代表,但因交通阻隔而未能成行。

1950年,华南文艺学院成立,关山月出任教授、美术部副部长,同年,担任华南文联委员、全国美协常委。正当华南美术教育事业将要步入正轨之际,华南土地改革运动开始了。文艺学院的全体师生都要到土改前线参加阶级斗争,像关山月这样的教授们,更需要去群众斗争中接受锻炼改造。关山月带领一班学生先到沿海的宝安县参加土改,一年之后,又转赴山区云浮县,直到1953年土改完成,关山月才有机会重新拿起手中的画笔。

1953年,由华南文艺学院美术部、中南文艺学院美术系和广西艺专美术系合并,成立中南美术专科学校,校址设在武昌。中央派胡一川同志担任校长,关山月被任命为副校长并兼附中校长。从此才得以比较安定地进行有关美术教育与创作的思考和实践。1954年赴南湾水库深入生活,创作《新开发的公路》,并发表《论国画的现实主义》文章。1955年,参加春节慰问团赴朝鲜慰问志愿军;同年担任全国文联委员、湖北省文联副主席。1956年,应邀访问波兰,参观莫斯科特列契科夫美术馆,完成写生60余幅;同年,被批准加入中国共产党。1957年参观鄂北水利工地,他绘制的长卷《山村跃进图》,参加了“莫斯科社会主义造型艺术展览”。1958年,中南美专迁校广州,更名为广州美术学院,关山月任副院长兼国画系主任、教授。年底由国家委派前往欧洲主持“中国近百年绘画展览”,并有幸参观了巴黎罗浮宫藏画和现代派绘画展览,以及罗丹雕塑纪念馆和荷兰林勃朗纪念馆。至 1959年4月回国后,与傅抱石合作《江山如此多娇》,悬挂于北京人民大会堂北大厅。同时为庆祝建国十周年而创作《万古长青》。1960年,广州美院师生下乡体验生活,关山月带领国画系师生到湛江堵海工地参加劳动,历时三个月,回校后,师生合作完成大型国画联屏《向海洋宣战》。1961年,与傅抱石结伴赴东北写生,并由中央新闻电影制片厂拍成纪录片。在这次写生的基础上,完成了创作《煤都》、《林海》、《长白飞瀑》等作品,并于北京展出。同年当选为广东省文联常委、美协广东分会副主席。1962年,到井冈山、瑞金等革命老根据地访问、写生,创作了《疾风知劲草》、《瑞鹤图》等,并在人民日报发表了《有关中国画基本训练的几个问题》长文。这篇论文提出了许多重要论点,特别像“论橡皮的功过”,对当时美术院校如何建立中国画新的教学体系,如何继承并发扬中国画的优良传统起到了重要的启迪与倡导作用。在关山月的带动下,国画系师生“教学相长”,共同为建立新的教学体系而努力探索。几年间确实取得不少经验,收到很好的效果,也培养出一批优秀人才,只可惜这一切都随着史无前例的“文革”爆发,半途而废了!

继《江山如此多娇》之后,他创作激情高扬,好作品不断问世,1960年被授予“广东省文教战线社会主义建设先进工作者”称号;1962年晋升为二级教授;1963年又被选为全国人大代表,多次被评为优秀党员。然而他万万不能想到,一夜之间却变成“反动学术权威”,“牛鬼蛇神”,成了被打倒的“专政对象”。直到1971年,因日本美术评论家宫川寅雄访问中国,到广州指名要会见关山月,而这时他还在英德茶山文艺干校劳动,为照顾国际影响,关山月才被从干校调回广州。1972年受外交部委托,到北京为驻外使馆作画,历时半年;1973年三次到阳江、博贺、湛江林带访问、写生,完成创作《绿色长城》;1974年赴新疆体验生活,为乌鲁木齐机场创作《天山牧场》,同年为联合国中国厅创作《报春图》,为参加全国美展创作《俏不争春》。该画后来被日本《读卖新闻》列为世界名画。

十年浩劫总算随着“四人帮”的垮台而划上了句号,关山月也恢复了名誉,再一次焕发了艺术的青春。1978年畅游长江三峡后,他创作了长达18米的《江峡图卷》;1979年创作《龙羊峡》;1980年为北京军事博物馆创作《风怒松声卷翠涛》;1981年为中国银行新加坡分行创作《江南塞北天边雁》,并被香港中文大学聘为学位考试委员会校外委员;1982年国画《俏不争春》被日本《读卖新闻》评为世界名画。1983年他的《鼎湖组画》获广东省鲁迅文艺奖一等奖;1985年,他的《碧浪涌南天》获第六届全国美展荣誉奖……

正如关山月在一首题画诗中写的:“甘苦砚边数十年,赢来难得晚晴天”,出于对“晚晴天”的爱重与珍惜,特别是改革开放以来,祖国呈现出来的崭新面貌,使他越到晚年,创作的激情愈高,许多重量级的作品也源源不断问世,譬如《乡土情》、《榕阴曲》、《巨榕红棉赞》等长卷;《大地回春》、《九十年代第一春》、《轻舟已过万重山》、《源流颂》、《漓江百里春》长卷等等。至于他与赵少昂、黎雄才、杨善深四人合作的百余幅合作画,更展现了四位岭南画派老画家的高深造诣和对艺术一丝不苟的精神,这都称得上是关氏晚年的重要代表作。1992年他还以八十高龄亲赴海南西沙群岛深入生活,并完成了《云龙卧海疆》、《南海荫绿洲》等巨作;1993年更畅游武夷,创作《漂游伴水声》;1994年到黄河壶口及秦岭写生,创作《壶口观瀑》、《黄陵古柏》等;1994年为国务院紫光阁创作《轻舟已过万重山》。1995年又为北京全国政协新礼堂创作了《黄河魂》巨作。早在1987年,美国加州长堤州立大学就曾颁证授予关氏“荣誉艺术大师”的称号,从关氏一生在艺术上作出的巨大贡献,特别是对中国画的不断革新创造所取得的成就来看,对这一称号确实当之无愧。1997年,由江泽民主席亲自题写馆名的“关山月美术馆”在深圳市落成。

纵观关氏一生,从早期创作的抗战画开始,已显示了一个爱国知识分子深厚的民族感情;在旧中国时期,洁身自好,不辞劳苦地专心致志于对传统艺术的钻研和深入生活,了解民间疾苦,于丰富自己阅历的同时,也坚定了他“艺术源于生活”的信念。新中国成立后,更使他迎来了艺术创作的丰收季节,在党的文艺方针政策指引下,他持续地探索追求,使自己的画风紧跟时代的步伐,不断攀登新的境界,因而享誉海内外。

关山月历任广州美术学院副院长,广东画院院长、名誉院长,广东省美术家协会副主席,广东省文联副主席,中国美术家协会常务理事、副主席。他1956年加入中国共产党,是第三至第八届全国人大代表。 最近二十年来,关老的艺术越来越醇厚,他创作的山水、梅花在海内外颇具影响,成为收藏热点。他素有“当今画梅第一人”之称。他的梅花诗书画结合,图文并茂,情景交融,是关老永恒的真善美和崇高的艺术境界的体现。2000年4月28日,关山月梅花艺术展在北京中国美术馆举行,这是他生前最后一次画展。

2000年7月3日下午5时8分,关山月因病在广州与世长辞,享年89岁。关山月病重期间和逝世后,江泽民、李瑞环、李岚清、丁关根、李长春、乔石、宋任穷、王光英、程思远、王兆国等前往医院看望或以不同方式表示慰问和悼念。

关山月同志为新中国美术事业付出的劳动和作出的重大贡献,将永远留在人民心中。

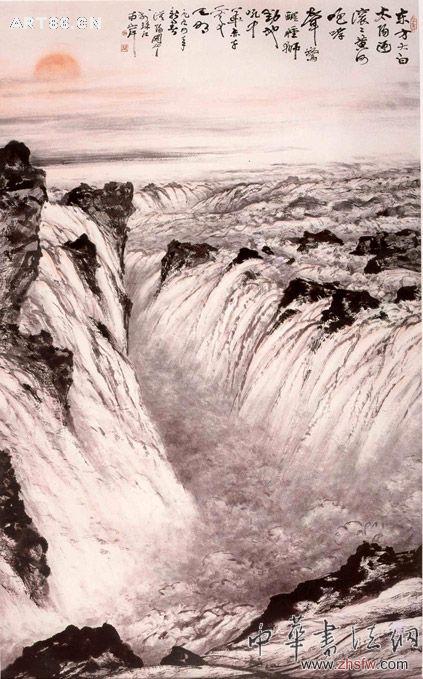

此主题相关图片如下:

此主题相关图片如下:

长河颂

- 上一篇:近现代及当代-吴冠中

- 下一篇:近现代及当代-李叔同(弘一法师)

猜你喜欢

- 2015-03-16 赵涌在线重推艺术找家3月当代艺术专场

- 2015-03-16 2015深圳当代中国画邀请展开幕

- 2015-03-15 艺术品市场起伏:艺术区内中国式生存法则

- 2015-03-15 中国近现代书画为何能“抗衰”

- 2015-03-15 书画升值高于房产 当代名家30万/平尺

- 2015-03-15 春拍总额破200亿元 当代瓷器处价值洼地

- 2015-03-15 杭州将举办国际当代优秀水彩画家展

- 2015-03-15 中国近现代书画12大名家精品展

- 2015-03-15 “美国当代写实油画展”在中华世纪坛开展

- 2015-03-13 如何开始收藏第一件当代艺术

- 搜索

-

- 12-02德国的大师艺术

- 12-02八大山人作品赏析

- 12-02诗情画意李可染

- 12-02罕见的晚清名人书法

- 12-02米勒的写实世界

- 10-10福建民俗画大家陈友荣作品欣赏

- 04-14王朔撰文忆亲家朱新建:曾因怕尴尬不想见他(图)

- 03-31四川电视台《巴蜀画坛》:何开鑫翰墨人生

- 03-27邓化鸣携手梦晓为田子坊顾仁源画展作主持

- 03-03走进周鹏飞的书画世界

- 29711℃徐悲鸿生平

- 12196℃陈德宏花鸟画作品欣赏(一)

- 9462℃宋代名家山水画(一)

- 9208℃一尘不染的郑板桥

- 7496℃齐白石花鸟画作品(三)

- 7127℃宋代名家山水画(二)

- 6609℃宋美龄的山水画

- 6541℃吴冠中水墨画欣赏

- 6028℃宋代名家山水画(四)

- 5981℃范曾白描人物

- 10-10福建民俗画大家陈友荣作品欣赏

- 05-27范曾写意人物(一)

- 05-27范曾写意人物(二)

- 05-27王叔晖工笔人物画《西厢记》(16幅)

- 03-10清代名家山水画精选(三)

- 03-10清代名家山水画精选(二)

- 03-08清代名家山水画精选(一)

- 03-07唐寅山水作品选

- 03-07齐白石花鸟画作品(三)

- 03-07齐白石花鸟画作品(二)

- 标签列表

-

- 中国 (3633)

- 书法 (2438)

- 开幕 (1922)

- 书画 (1753)

- 艺术 (1665)

- 艺术品 (1582)

- 作品展 (1561)

- 收藏 (1357)

- 拍卖 (1322)

- 亮相 (1318)

- 北京 (1297)

- 美术馆 (1266)

- 举办 (1192)

- 组图 (1170)

- 在京 (1131)

- 展出 (964)

- 作品 (914)

- 油画 (886)

- 博物馆 (822)

- 画展 (804)

- 艺术展 (734)

- 市场 (722)

- 画家 (669)

- 当代 (669)

- 文物 (658)

- 香港 (635)

- 艺术家 (631)

- 美术 (623)

- 名家 (615)

- 上海 (572)

- 万元 (564)

- 南京 (469)

- 书法展 (450)

- 画作 (442)

- 首次 (441)

- 国画 (433)

- 征稿 (423)

- 大展 (422)

- 将在 (415)

- 拍出 (400)